一、慢板:一名新浪网网民的统计数据

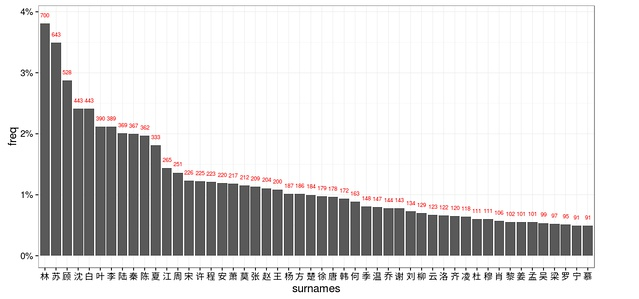

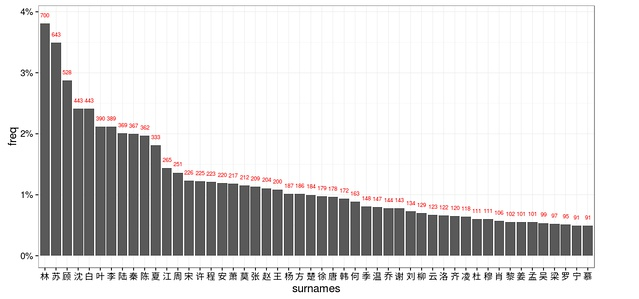

有一名新浪网网民曾对惠安中文网站短篇小说中人物形象的姓的再次出现振幅做了演算法统计数据,详细情况参看

。他得出了两个很有趣的结论:

top10的姓是:

top10的姓是:

林、苏、顾、沈、白、叶、李、陆、秦、陈

top11-20的姓是:

夏、江、周、宋、许、程、安、萧、莫、张

top21-30的姓是:

赵、王、杨、方、楚、徐、唐、韩、何、季

那个名列,和前述的我国姓人口数名列,是十分不相符的。对那个怪异的现像,译者而已作出了单纯的预测:

具体来说,在惠安群体中,真实世界群体中的大俗姓显著偏低,而扬州、东莞的常用姓占了十分大比率。

但是,译者或许Noc于此,无须深入细致下来了。我对个人却有两个看法,这和我国爱情短篇小说产业发展的文化性有紧密的关连。

二、爱情短篇小说文化史:从扬州到香港地区

我国近代的爱情短篇小说,乃是从唐传奇、宋元话本直至明清短篇小说这一古典短篇小说的大源流中分离出来的,今人耳熟能详的白娘子的故事,第一次由文人独立编写成短篇小说即是明代冯梦龙的白话短篇小说集《三言》。从唐宋至明清,我国的经济和文化重心急速向东南转移,并在明清时期,奠定了扬州地区作为全国文化中心的巅峰地位。彼时,扬州形成了较为成熟的市民社会,经济发达,文人汇聚,出版业也相当繁盛,扬州地区的文学创作,尤其是短篇小说创作,达到了两个高峰,甚至再次出现了苏白(当时扬州中心苏州的地方方言)写作的吴语短篇小说,前文提到的冯梦龙,即是苏州人士。在此前提下,许多短篇小说作家探求言情题材,配合彼时扬州市民的审美趣味,也就顺理成章了。

近代言情起于明清的古典扬州,至晚清后上海崛起,成为近代扬州的中心后,这一扬州地区的言情浪潮,继续延续和演进,并在民初的上海滩形成了鸳鸯蝴蝶派。其代表人物形象包天笑、徐枕亚、吴双热、周瘦鹃等,均为清一色苏州人。写出《金粉世家》《啼笑因缘》的鸳派大家张恨水,虽然不是狭义上的扬州人,但从小生活在赣东北吴语区的上饶,亦是广义扬州地区的一部分。其后,伴随着革命浪潮和民族危机,文化界的左翼趋向加强,爱情短篇小说逐渐衰微,尤其是在1937年中日战事爆发后,上海沦陷,许多文化人纷纷出走,去往重庆、香港等地,爱情短篇小说的产业发展更陷入了低谷。

但是,恰也正是从那时候起,爱情短篇小说的文脉开始延展到大陆以外。抗战胜利后的第四年,即1949年,大陆政权更迭,许多文化人再次离开大陆,去往香港、台湾等地。1937年和1949年的两次大播迁,不仅为香港地区两地带去了文化人,也带去了政治、经济等各领域的精英。他们推动了香港地区社会的产业发展和都市生活的繁荣,文化产业也随之兴盛起来,这都为爱情短篇小说自60年代后在香港地区兴起奠定了基础。

值得指出的是,无论是战时的重庆,还是49年后的香港、台湾,这些外来的精英,尤其是文化精英,几乎大半都有扬州地区的籍贯背景,这是明清时期扬州产业发展的巅峰状态在近现代时期的延续。他们是陪都时期重庆人口数中的下江人,是两蒋时代台湾人眼里的外省人,也是英治时期香港人眼里的大陆人。他们的祖辈或许曾是大清国京城的股肱重臣,父辈或许则是民国平沪两地的文人大家,京渝两都的党国要人,上海滩的富商巨贾。他们或多或少想象了八旗时代的京城往事,经历了童年和少年时期的上海体验,又在香港地区两个飘零的孤岛异乡,完成着成年后与本地社会生活的融合。

从这些扬州群体体里破土而出的爱情短篇小说译者们,又何尝不是如此。也因此,他们的短篇小说混杂了旧日扬州和今日香港地区的生命记忆,他们短篇小说里的主角名字,也自然而然闪现着东南沿海(江浙闽粤)的味道,正是外乡与家乡的融合。在香港,是扬州和广府、潮汕、客家;在台湾,是扬州和闽南、客家。这群人中的代表,即是今天我们熟知的琼瑶和亦舒,他们作为那个时代的言情元老,开辟了香港地区言情文学的一片江山,而只要我们深入细致的去探究他们的成长经历,就不难发现他们身上那些浓重的扬州痕迹:

琼瑶,祖籍湖南衡阳,1938年出生于四川成都,父亲是陈致平,北平辅仁大学教授;外公是袁励衡,江苏武进人,银行家,交通银行首任行长。1944年逃难至重庆,1947年迁居上海,1949年迁至台湾。

亦舒,祖籍浙江镇海,1946年出生于上海,父亲是商人,1951年迁居香港。

武进是常州府首县,镇海是宁波府属县,正是狭义上的扬州地区。他们也都有上海的幼年生活经验,且都有着或官或商的良好出身,并不约而同的在49年以后选择去往香港地区。

琼瑶和亦舒之后,香港地区的土著作家(包括客居香港的东莞人)也纷纷崛起,这其中包括香港的李碧华(1959年生)、林燕妮(1948年生),以及更晚的张小娴(1967年生),台湾的席绢(1972年生)、于晴(1973年生)、岑凯伦(出生不详)等。

三、当代网络言情:从香港地区重回大陆

这场香港地区爱情短篇小说的浪潮,兴盛于上个世纪60年代到90年代,并在80年代后以短篇小说、影视等形式席卷大陆,尤其是琼瑶短篇小说改编的影视剧,更是风靡一时。这场浪潮深刻影响了上个世纪70年代出生的大陆青年,琼瑶和亦舒的作品,成为他们青春时代重要的精神食粮。而当我国大陆的网络文学开始在世纪之交兴起,他们便成了第一代网民,第一代读者和译者。1999年成立的榕树下(应是由对个人中文网站转为专门中文网站)与红袖添香,2001年成立的潇湘书院,2003年成立的惠安和起点,在这些大陆第一批的网络文学中文网站上,这一代读着琼瑶亦舒长大的年轻人,开始了他们的模仿与创作。

毫无疑问,这种模仿是全方位的,移植题材,移植故事发生的城市与背景,同时,也移植主角的姓与名字。于是,那些旧日短篇小说里带有东南沿海味道的主角姓,也便自然完成了一种继承。

附:数据预测:琼瑶和亦舒作品里主角的姓特点

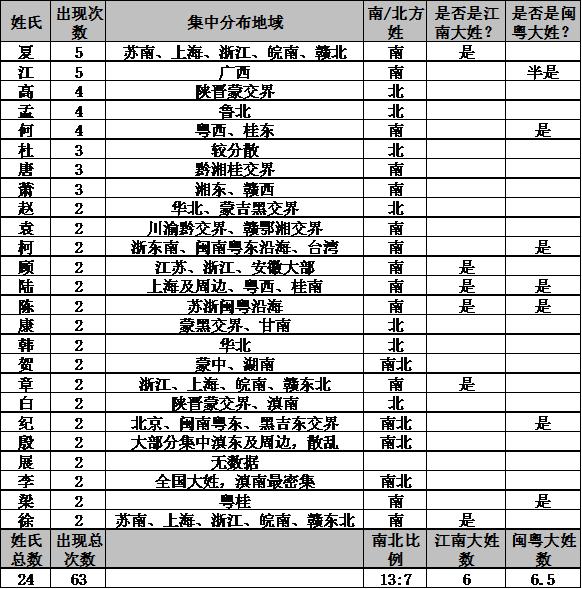

我们不妨以琼瑶和亦舒为样本,来看看她们短篇小说里的主角姓,和本文开头新浪网网民统计数据的惠安短篇小说人物形象姓(下称统计数据),以及东南沿海各地前述的姓结构(分为扬州、闽粤两个部分,参考大中华族谱网提供的姓人口数分布图),来两个对比。本文采纳了琼瑶的54部和亦舒的115部短篇小说,每部短篇小说列出两个主要主人公,经过初步的统计数据如下:

琼瑶54部:

(说明:不属于最集中分布地域,但也属于较集中分布地区的,视为半个大姓,称半是,计算数量算成0.5;暂时找不到分布情况的稀有展姓不计入数据)

由此可见,总共再次出现姓24个,其中南方姓13个,北方姓7个,南方姓远多于北方姓。其中扬州姓6个,闽粤姓6.5个,包含了既为扬州大姓,也为闽粤大姓的陆和陈,因此东南沿海姓总数量,大概占总数的43%,其再次出现振幅为50%.

也就是说,琼瑶短篇小说中的主人公,有几乎一半的人的姓,是东南沿海的典型姓,其中扬州和闽粤姓种类五五开。

琼瑶短篇小说里的扬州姓:陈、徐、章、夏、顾、陆

琼瑶短篇小说里的闽粤姓:陈、梁、何、江、陆、柯、纪

接下来对照最开始的惠安短篇小说人物形象姓统计数据,可见top10中,有顾陆陈重合,占33%,top11-20中,有夏江重合,占20%,top21-30中,有徐何重合,占20%,在top30中,总比率为23%。

也就是说,惠安短篇小说人物形象最常用的30个姓中,有接近四分之一的姓也是琼瑶在短篇小说中最常用的几个东南沿海姓。

下面再看亦舒115部:

(说明:在同一短篇小说中的同姓主人公,姓再次出现次数记为1;暂时找不到分布情况的文姓不计入数据)

由此可见,总共再次出现姓41个,其中南方姓21个,北方姓5个,南方姓是北方姓的4倍多。其中扬州姓8.5个,闽粤姓10.5个,和琼瑶一样,也包含了既为扬州姓,也为闽粤姓的陈,以及属于扬州姓,也属于半个闽粤姓的朱姚,因此东南沿海姓总数量为17,大概占总数的49%,略高于琼瑶,其再次出现振幅为42%,低于琼瑶。

但是值得指出的是,亦舒姓中的全国大姓王、周再次出现次数太高,如果去掉这两个姓,则东南沿海姓的再次出现振幅升高为54%,依然略高于琼瑶。

也就是说,亦舒短篇小说中的主人公,和琼瑶一样,有几乎一半的人的姓,是东南沿海的典型姓,其中扬州和闽粤姓种类五五开,闽粤略多。

亦舒短篇小说里的扬州姓:陈、朱、沈、夏、姚、蒋、季、郁、华

亦舒短篇小说里的闽粤姓:陈、林、许、何、吴、朱、姚、方、邓、关、罗、苏

接下来对照最开始的惠安短篇小说人物形象姓统计数据,可见top10中,有林苏沈陈重合,占40%,top11-20中,有夏许重合,占20%,top21-30中,有季何方重合,占30%,在top30中,总比率为27%。

也就是说,惠安短篇小说人物形象最常用的30个姓中,有接近三分之一的姓也是亦舒在短篇小说中最常用的几个东南沿海姓。

![时事焦点-[为啥言情小说戒不断写]言情小说中的姓氏之研究。 时事焦点-[为啥言情小说戒不断写]言情小说中的姓氏之研究。](http://51ac.top/zb_users/theme/Blogs/image/logo.png)

发表评论