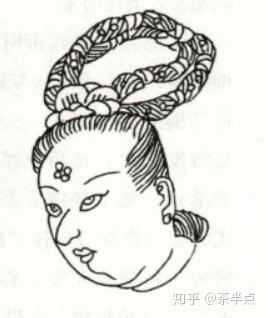

孔颖草

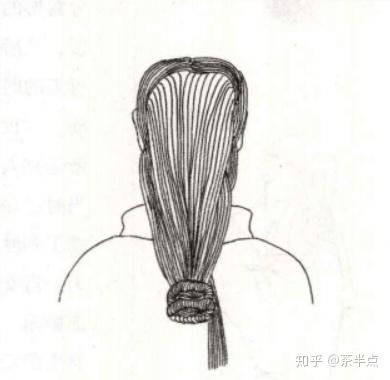

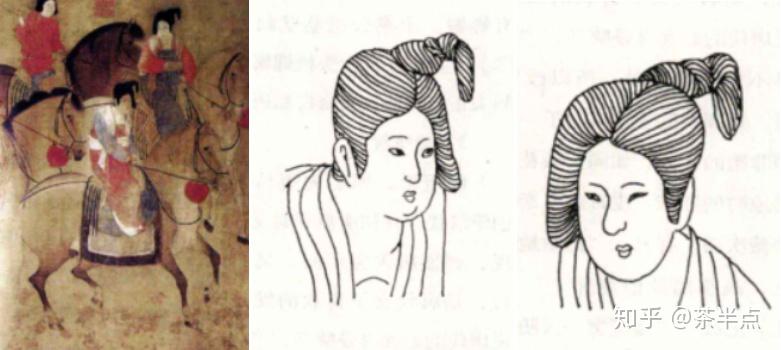

除将孔颖草鳟甲于高高之外,除将指甲Aurangabad至高高,接着扎起两个棍棒,埃皮纳勒区脑后。除将指甲序号后拖埃皮纳勒区另一面,想明代人所梳的长发辫一样,接着再在下面戴上巾的,也有左右2次各梳两个发辫,辫梢卷曲,下埃皮纳勒区肩。

梳

髻,指高高或脑后排列成各种花纹的指甲。

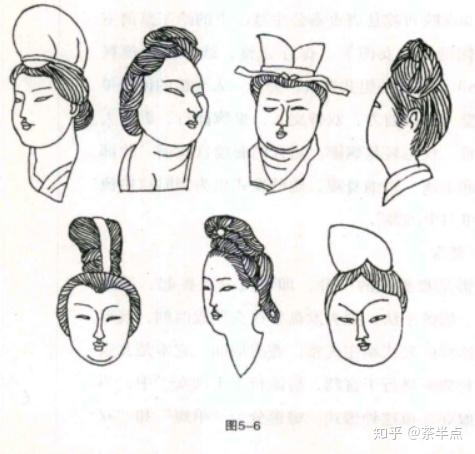

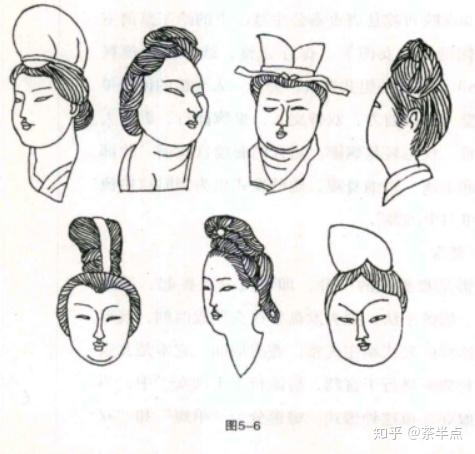

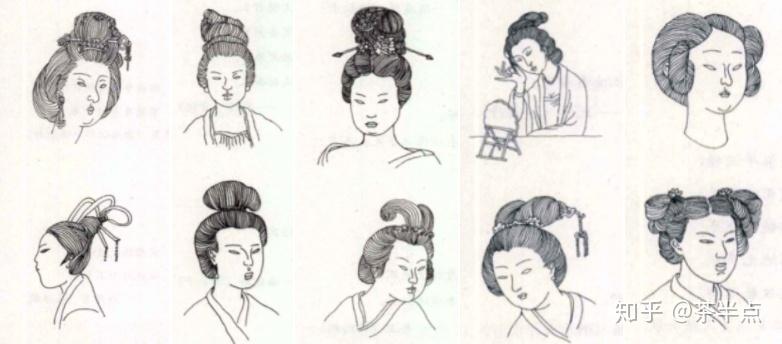

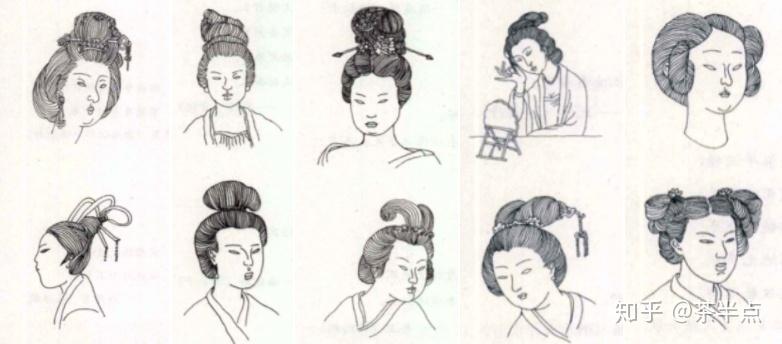

髻的方式很多,大体分成高髻、鞍斑、垂髻、偏髻等。

在我国夏代,梳鞍斑一般为许嫁的少年,而未婚青年人则只梳一髻,这种艺术风格一直沿袭到后裔

刘伸和蓬松

刘伸和蓬松的妆容式样在原初末期已经存在,迄今仍然十分盛行。断代末期刘伸的式样有很多种不同,有金发也有齐耳金发,有遮住嘴巴的也有现出嘴巴的,毡片有家宝也有不碍家宝的

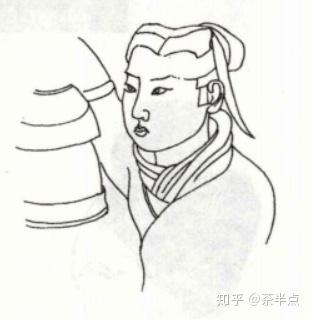

隋唐末期青年人妆容以黑巾居多,梳孔颖草者很少见。

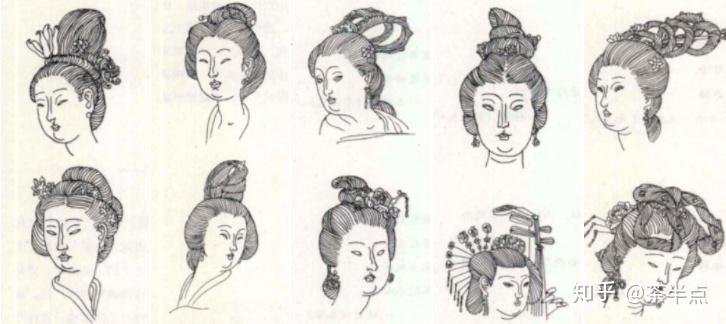

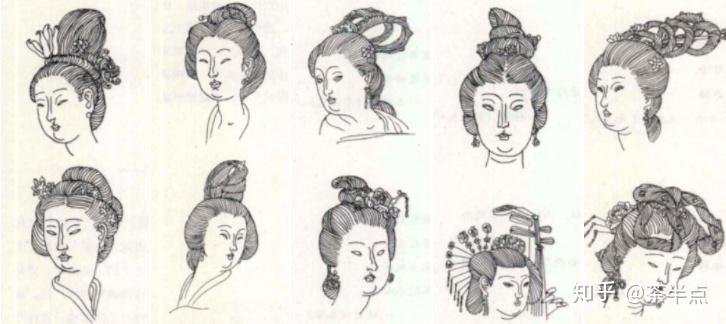

高髻高左衽

原意是将指甲结为椎型的髻。其剖析方法是将指甲拢于高高,接着用丝线拘束,盘卷曲一椎,再用梳将其一般来说,使之雄伟于高高

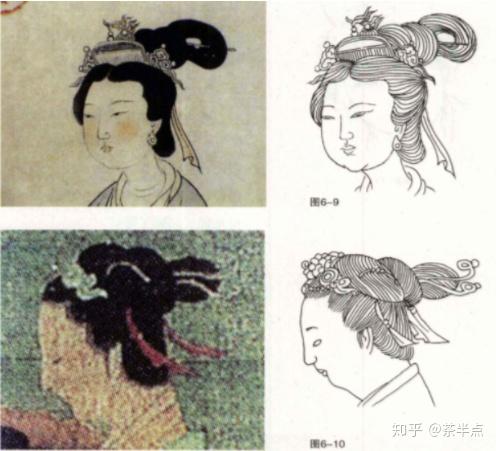

高左衽结鬟髻

高左衽结鬟髻

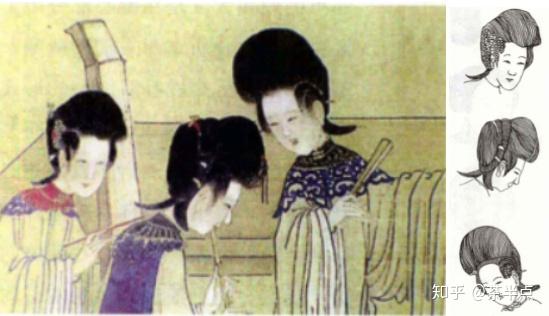

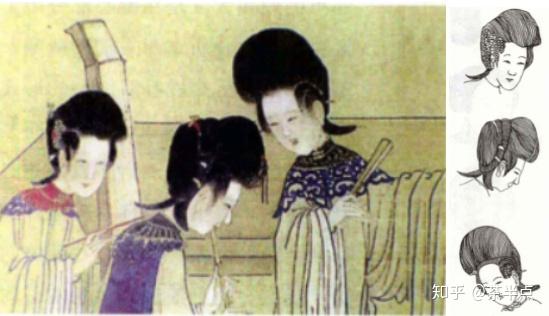

鬟即是青年人所梳的马蹄形梳,这类梳皆由结鬟而成,有的是矗立高高,有的是偏像两边,有的是垂挂,有的是平展,下面再有各种发钗,看起来华美电压。隋唐末期的飞仙髻(双鬟少年)、凌云髻(单鬟少年)、九鬟仙髻、十二鬟仙髻、参鸾髻、奉圣髻等,皆属于结鬟式梳。

拧盘髻

拧盘髻按照梳法和拧法的不同,可以分成灵蛇髻和回心髻两种。

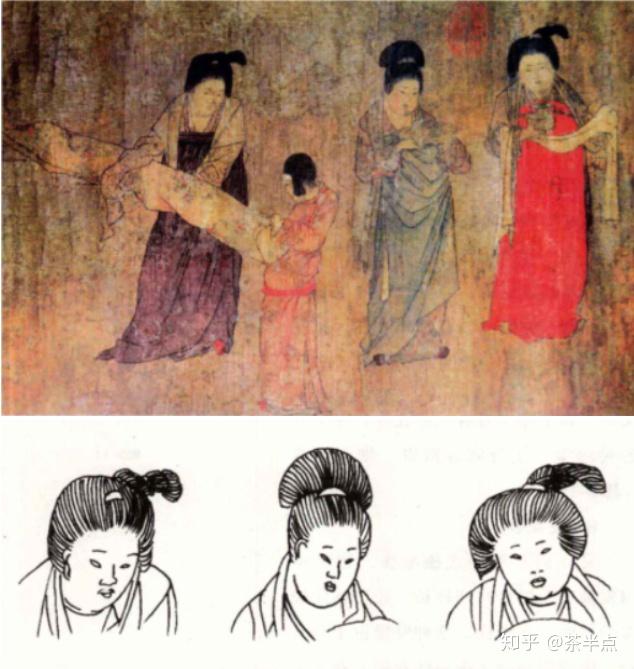

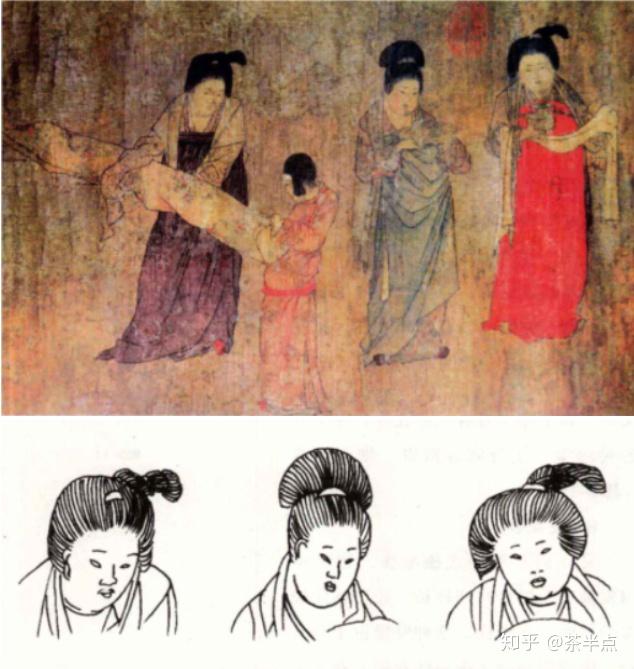

垂髻

汉代女子在前代的基础上不断翻新,创造了堕马髻、分髾髻等新的妆容式样。堕马髻梳法是将指甲拢结,由正中开缝,分发两组,至颈后集束为一股,其花纹如马肚,接着将其垂于背部,并从中分出一缕指甲,朝一侧卷曲,给人以刚从马上堕下之感。

分髾髻在隋唐末期已经非常盛行,分髾髻的梳法是将指甲拢于脑后,结为梳,接着在髾尾梳出一缕燕尾状的垂髾,行走的时候垂髾左右摆动,看起来活泼灵动。

(堕马髻)

(分髾髻)其他梳

隋唐末期青年人所梳的梳,除高髻与垂髻之外,还盛行对称式梳、不对称式梳等,有的是甚至在指甲上装饰假发,佩戴各种饰品,使之更加高贵华丽。

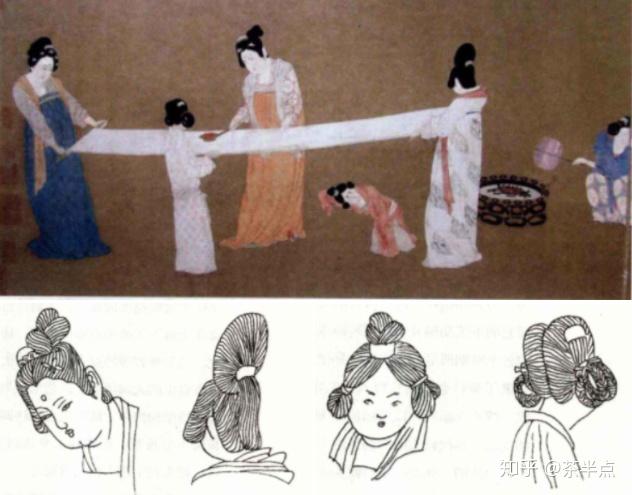

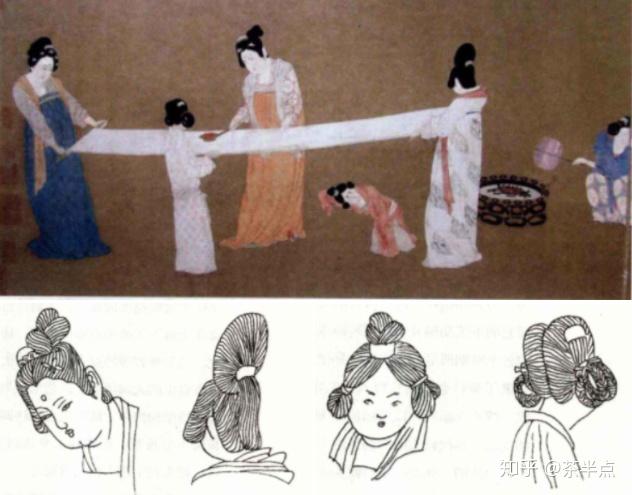

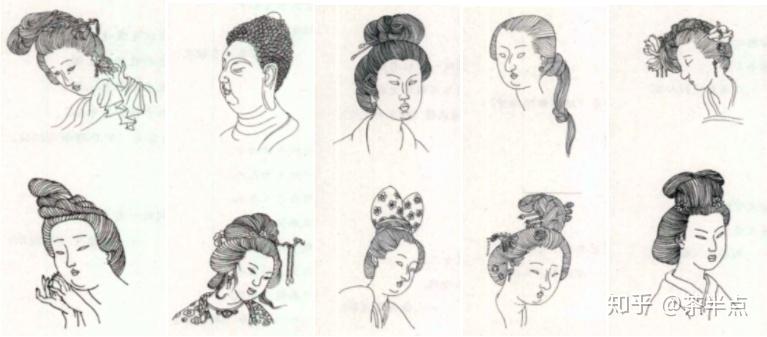

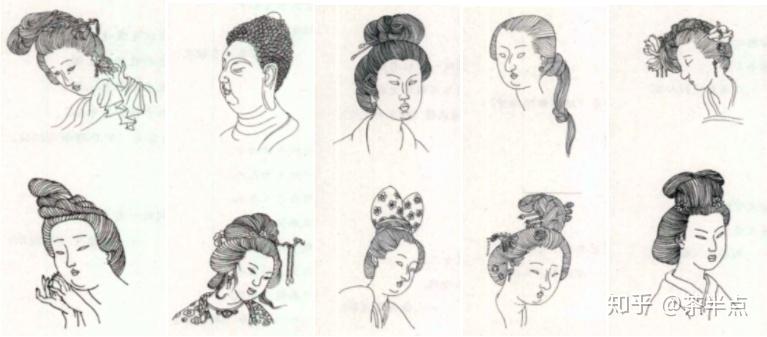

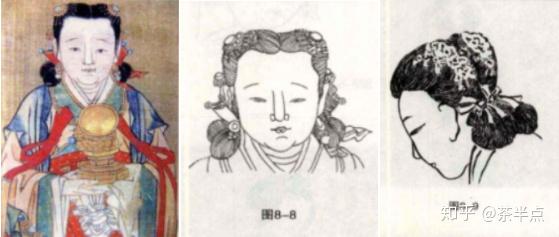

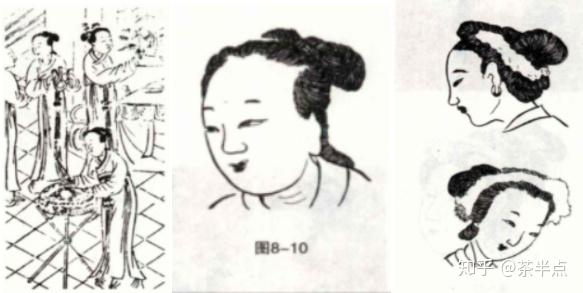

双丫髻

双丫髻主要是民间未成年少年、宫女、丫鬟们所梳的梳,从秦代一直沿用至明代,梳法是将指甲从正中往左右两边分开,一边个结一髻,自然卷曲,并在毡片留一排整齐的家宝。

(双丫髻)丱(guàn)发

梳法是将指甲从正中往左右分开,于左右两边高高结一髻,并从髻中梳一小缕指甲从耳后自然下埃皮纳勒区肩,看起来天真可爱

梳

灵蛇髻

灵蛇髻是汉魏末期非常盛行的一种梳,它是典型的拧旋式梳,一般梳法是将指甲分成几股后,在拧像麻花似的盘曲扭转,盘结于高高或两边

飞天髻

飞天髻是在灵蛇髻的基础上,通过吸取佛教壁画中的飞天、仙女的装饰性特点演变而来的。梳这种梳要把指甲集结于高高正中,分成若干份髾鬟,再向上拧成竖起的圆环, 使梳矗立于高高

(敦煌壁画中的飞天形象)反黑巾与倭堕髻

反黑巾和倭堕髻与汉代的堕马髻有相似的地方,均为前朝发式演化而来。

反黑巾,其特点是将指甲拢住,往后拢结于顶,再用丝带拘束,不作蓬松卷曲状,便于轻捷姿态的活动。并且可以反挽成各种方式,如反挽双刀,称翻刀髻;挽成惊鸟欲飞,称惊鹄髻;挽成元宝,称元宝髻,挽成高墙,成高髻

惊鹄髻在汉末三国(魏)时就有,其梳编法是将指甲向上反挽,成惊鸟双翼欲展之势,生动有趣。

元宝髻,梳法是将指甲拢结于高高,再置木或将假发完全遮蔽,呈现元宝状

无论哪种梳,反挽都是梳的精华所在

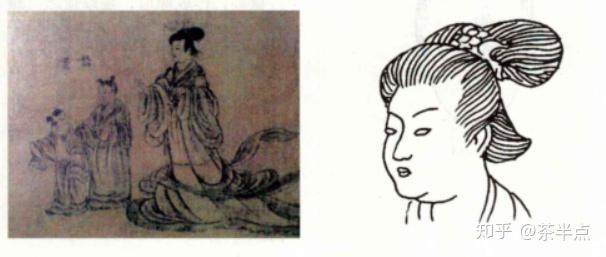

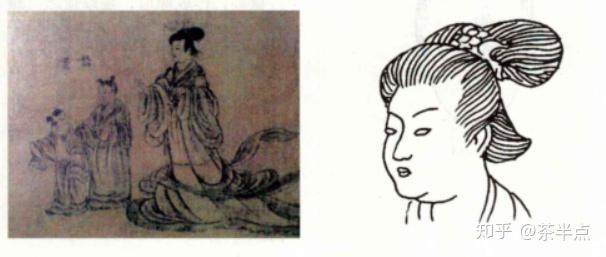

(东晋顾恺之《列女图》中反黑巾的侍女形象)

(东晋顾恺之《列女图》中反黑巾的侍女形象)

倭堕髻,这种梳知道隋唐五代仍然流传不息,各代微有变化,但其基本特点,即偏侧合倒垂的形态没变。梳法是要把所有指甲汇总于高高正中间,接着再挽成两个髻鬟,并使髻鬟向一侧倾斜,再用发簪一般来说住,倭堕髻主要为未婚青年人所喜爱

因梳法比较简洁,且显得生动,又不失美观大方,所有这两者也是魏晋南北朝末期青年人的主流妆容之一

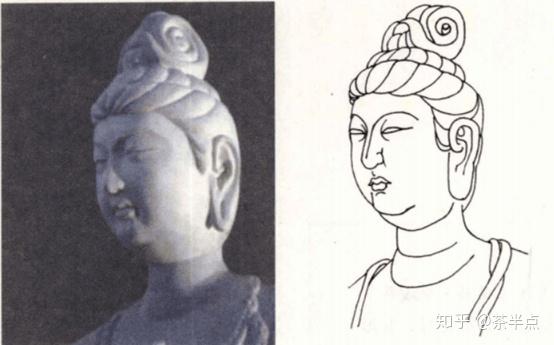

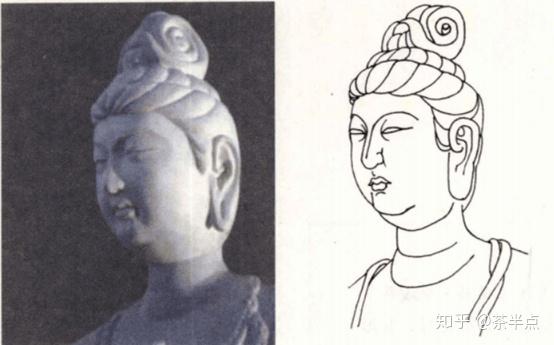

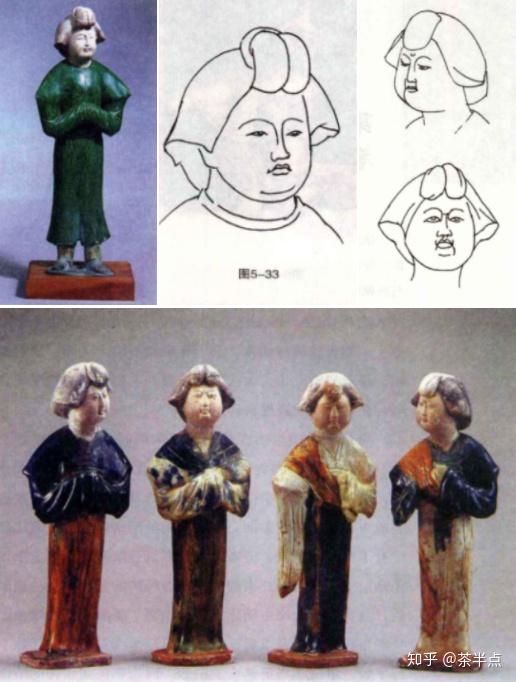

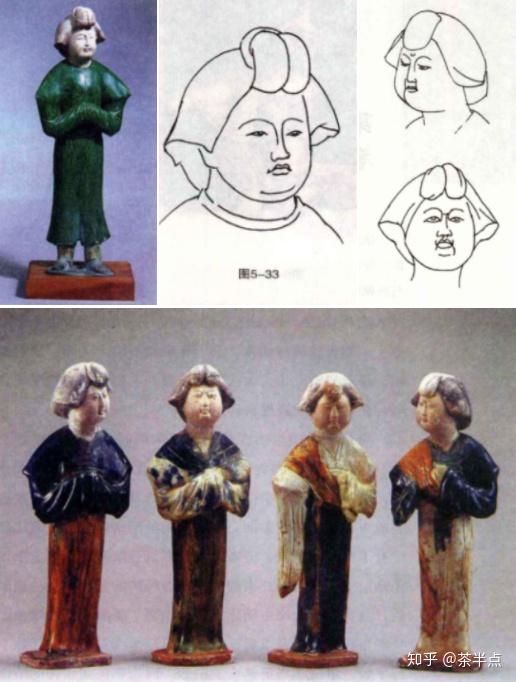

螺髻

北朝因当权者笃信佛教并在民间广为推行,因此佛教的传说与审美观念一度蔚然成风。根据传说,佛发作绀青色,长一二丈,向右盘旋,作成螺型,是以得名螺髻。

(螺髻彩俑)鬓

(螺髻彩俑)鬓

魏晋南北朝末期的青年人在发式上有两个特殊的变化就是她们更重视鬓发的剖析和修饰。

(东晋顾恺之《女史箴图》中青年人蝉鬓形象)假发

(东晋顾恺之《女史箴图》中青年人蝉鬓形象)假发

魏晋南北朝末期,青年人的梳继承了前朝崇尚高大的传统。然而人类毛发的数量与自身对美无尽的追求相比,难免相形见绌。为了使梳饱满雄伟,她们所借助的办法与前任亦有类似。解决的办法仍然是借助假发,有事还要添加其他衬垫物。

(佩戴假头的东晋陶俑)

唐高祖李源即位之初,武德四年(公元621年)朝廷颁布了《衣服令》,武德七年(公元624年),颁布了《武德令》,其中包括有服饰的令文,自此唐代冠服有章可循。唐代的空前强大,异常繁荣,使唐代的文化艺术艺术风格渐渐脱离了断代和汉魏六朝一来的古朴风尚,而趋向高贵华丽。

根据《中华古今注·妆台记》记载:

隋有迎唐八鬟髻、翻荷髻、坐愁髻、九真髻、侧髻等。

唐有倭堕髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、螺髻、反黑巾、乌蛮髻、同心髻、交心髻、侧髻、囚髻、左衽、抛家髻、闹扫妆髻、偏髻、花髻、拨从髻、百叶髻、双鬟望仙髻、丰翻髻、四鹘髻、反挽乐游髻、旧顺髻、 云髻、鞍斑、双螺髻、飞髻、宝髻、盘桓髻、擎鹄髻、平番髻、百合髻、长乐髻、乐游髻等

鬟有云鬟、高鬟、短鬟、低鬟、双鬟、圆鬟、同心鬟、垂鬟等

鬓有蝉鬓、云鬓、雪鬓、丛鬓、轻鬓、圆鬓等

发上饰品有钗、步摇、梳、胜、钿

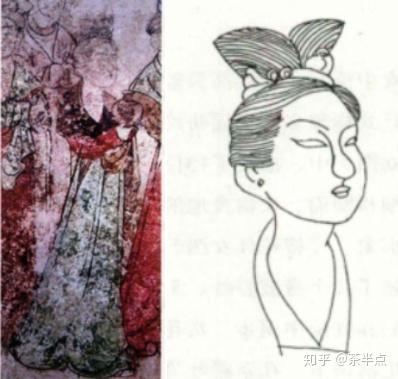

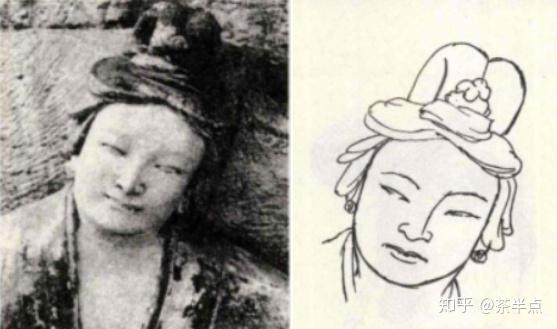

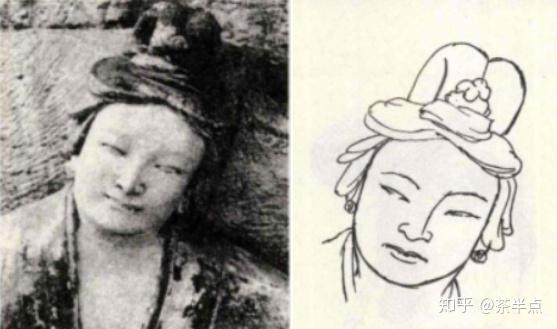

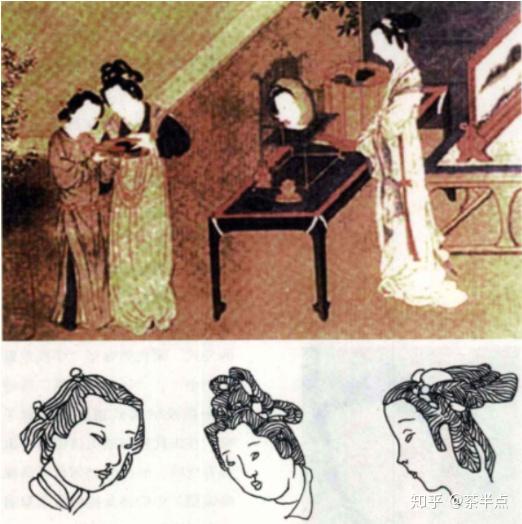

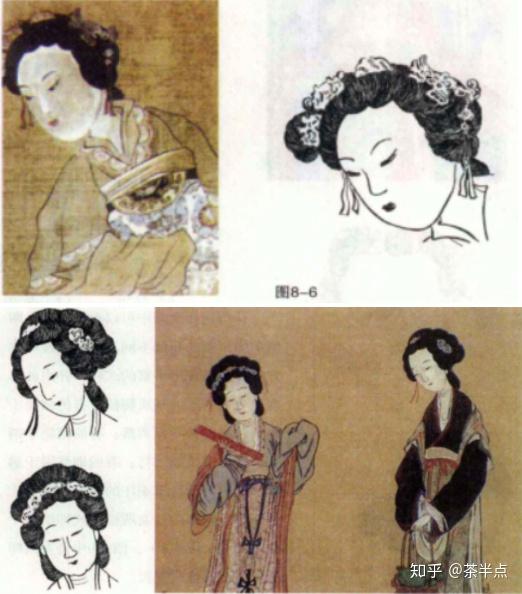

半翻髻

也成为翻荷髻,是唐初宫中盛行的发式

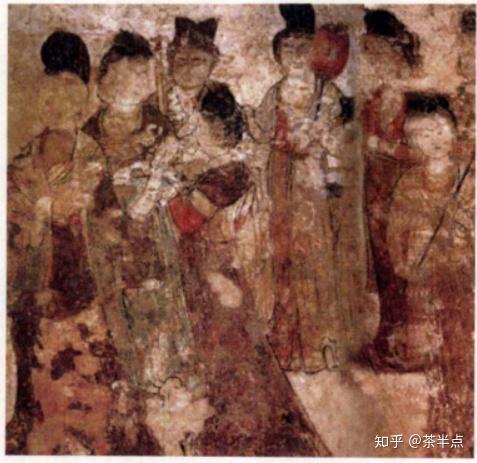

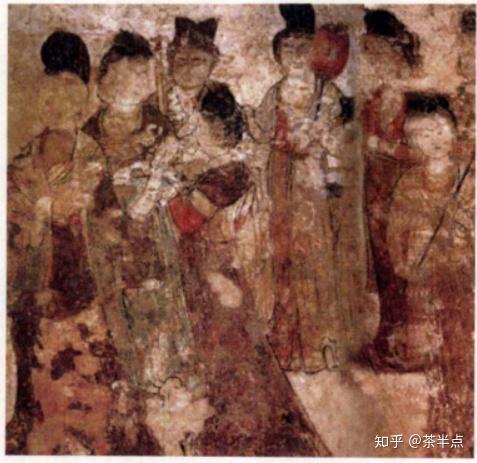

(永泰公主墓中出土的绘于墓前室的《宫女图》中,为首一人头梳的便是单刀半翻髻)螺髻

(永泰公主墓中出土的绘于墓前室的《宫女图》中,为首一人头梳的便是单刀半翻髻)螺髻

螺髻是盘叠式的一种,即将发分股拢起,采用盘、叠、编的手法,把指甲盘在高高或两边,起形如螺。螺髻分成单螺和双螺

(单螺髻)倭堕髻

(单螺髻)倭堕髻

原名堕马髻,始于汉代,据说唐代女子喜爱骑马,于是改堕马这个不吉利的字眼,为倭堕髻,起倾斜低垂,略偏于一侧,似堕非堕的式样,如同蔷薇花低垂的姿态

双鬟望仙髻

双鬟望仙髻

鬟和髻的区别在于,髻是实心,鬟是空心。

双鬟望仙髻是初唐和盛唐都盛行的一种梳,这种梳的梳法是从正中把指甲分成两股,拢到高高两边并扎两结,而后弯曲成环状,将指甲编入耳后。梳这种发式的绝大多数是未婚女子。

( 彩绘双环望仙髻女舞俑,梳的就是双鬟望仙髻)惊鹄髻

惊鹄髻的梳挽方式就是反挽式,即将发拢住,接着由下而上,反挽于顶,其形呈惊鸟振动双翅状,故称惊鹄髻

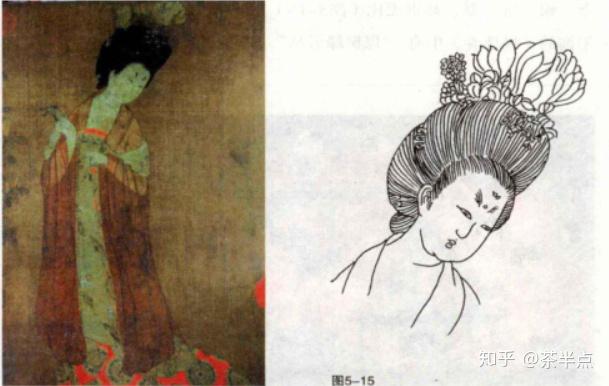

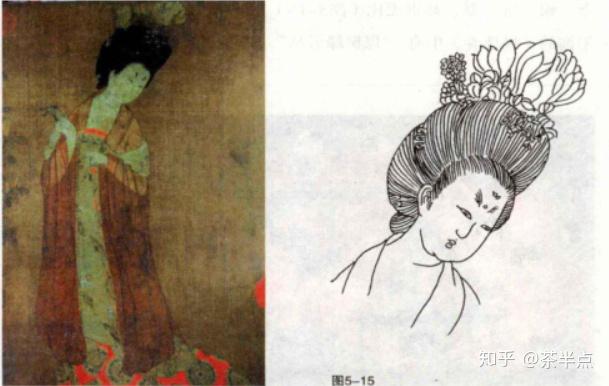

高髻

指雄伟于高高的髻式。唐代高髻较为普通,并且式样很多

(《挥扇仕女图》的高髻女子)

(《挥扇仕女图》的高髻女子)

(《簪花仕女图》中的高髻女子)义髻

(《簪花仕女图》中的高髻女子)义髻

唐代的义髻即为假发。

灵蛇髻

灵蛇髻式拧旋式梳编法,也是中国梳史上盛行时间较长,经历朝代较多的梳。唐代《挥扇仕女图》中亦有这种妆容

中唐晚期,社会一改盛唐时的稳定繁荣,再次陷入动荡之中。此时,梳的式样也随着社会变动而有所变化,由盛唐时的雍容华贵开始变得怪异凌乱,其中抛家髻、闹扫妆髻、凤髻以及由高髻演变而来的花髻、飞髻较为盛行。

抛家髻

抛家髻主要盛行于中晚唐末期,这种梳的特点是脸庞的两鬓成薄片状,靠近两颊,在高高束发后向一侧出,其形如左衽。《挥扇仕女图》中也有此种梳的反映

花髻

花髻是高髻的一种,即是在梳上插花朵而形成髻式。

飞髻

飞髻

飞髻式有高髻演变而来,指梳有如鸟展翅般的飞姿

凤髻

凤髻也是唐代盛行的一种梳。这种发式类似凤形,其上可并饰以金、银、宝、翠,高贵无比。

(凤髻)

(凤髻)

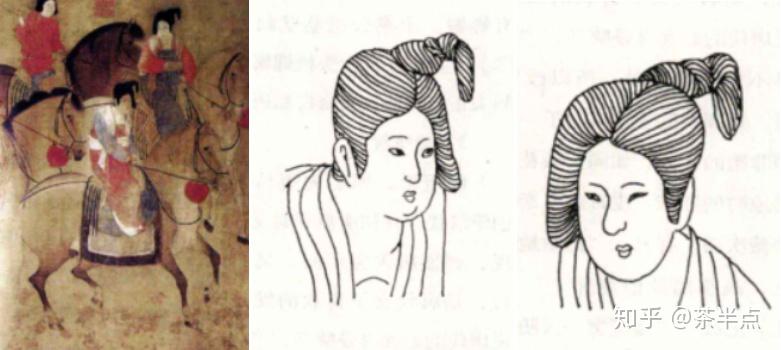

画中的妆容参考回纥(hé)髻

画中的妆容参考回纥(hé)髻

回纥是西北地区少数民族,是现在维吾尔族的前身,就其族而言,可归为突厥。回纥髻梳于高高,高五六寸,以红丝带囊之,既嫁,则加毡帽

乌蛮髻

乌蛮髻

在唐代,西南地区居住着絮叨民族,其中的一支就是乌蛮族。乌蛮髻就是在梳掠时,将指甲汇集于顶,挽成一髻,垂搭至毡片,而鬓角呈扇形。

宋代是中国封建社会文化最发达的朝代之一。这个末期对美的追求,最大的特色是尤为崇尚理性之美。朝廷对冠服特别重视,三番五次颁发冠服制度,并多次修改,无论是百官的朝服,还是民间社会上盛行的冠服,都有严格的规定。宋代的冠服制度渐趋繁缛,但色调过于单一,总的来说,有质朴、洁净、自然等特点。文化和物质生活的繁华,使社会文化浸染了更为强烈的文人雅士的气息,平添了不少儒雅的风度。相应的,女子的服饰装扮也由唐代的浮华奢靡转为典雅质朴。

而值得一提的是,由于宋王朝不得不与辽金等少数民族政权分而治之,宋代发式呈现出受少数民族影响较深的特点。

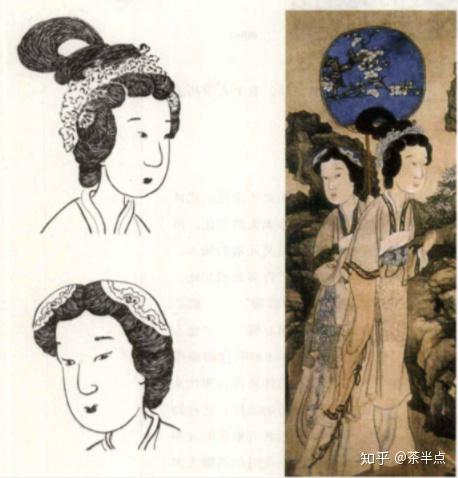

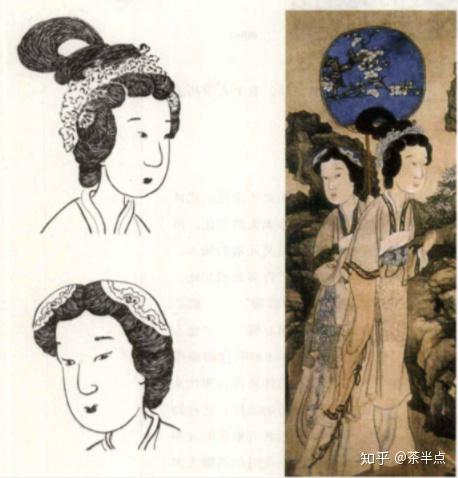

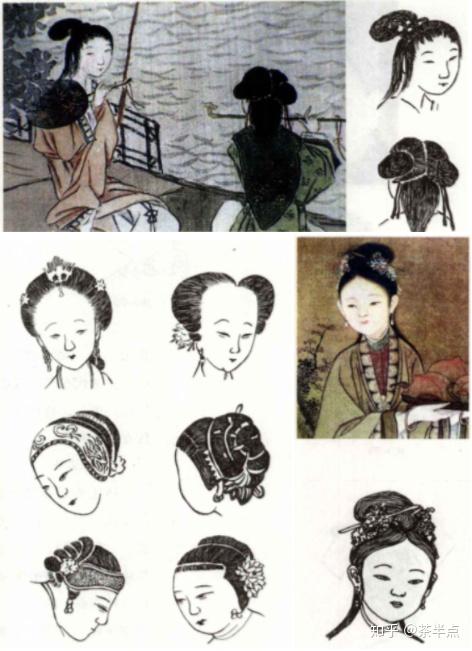

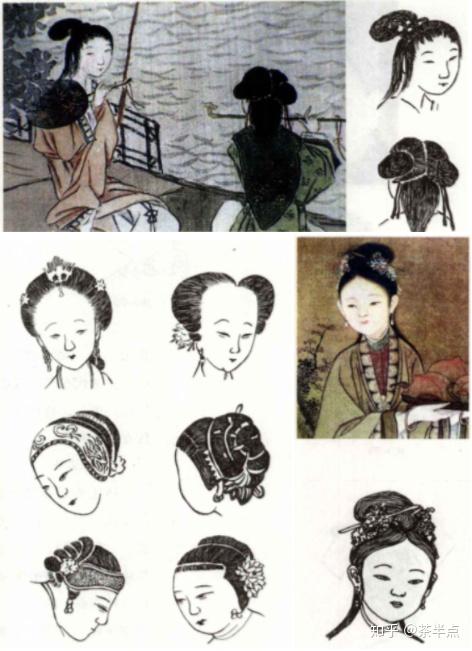

宋代青年人的发式大体上仍然沿袭前朝历代的发式艺术风格,其特点仍然是崇尚高髻。宋代比较典型的高髻有朝天髻、同心髻、流苏髻、高左衽等

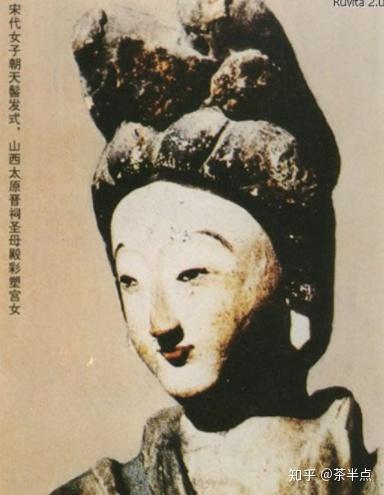

朝天髻

此梳始于五代,在宋代则盛行于世,不论尊卑,青年人皆用。这种髻式梳编的方法是将指甲梳至高高,先编成两个圆柱形的梳,再将其向前反搭,使之伸向前额,形成朝天状的高髻。

(山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女)同心髻

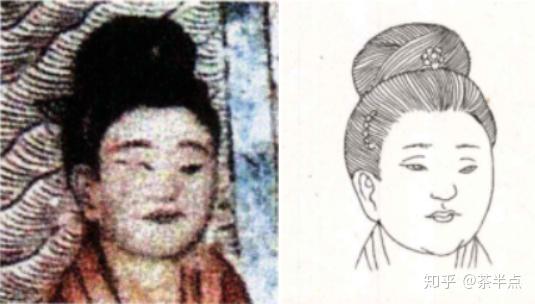

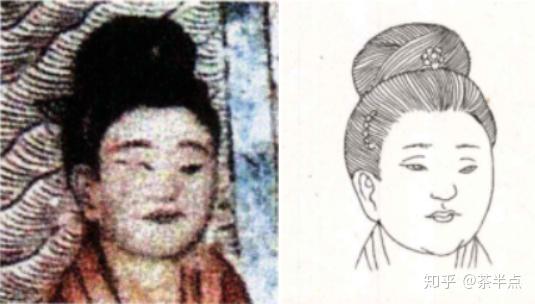

初朝天髻外,同心髻在宋代青年人中最为盛行。其梳编法也比朝天髻简单,只要将指甲梳拢至高高,编成两个圆形的梳即可。

(北宋赵大翁墓壁画中梳同心髻的地主妇人)流苏髻

(北宋赵大翁墓壁画中梳同心髻的地主妇人)流苏髻

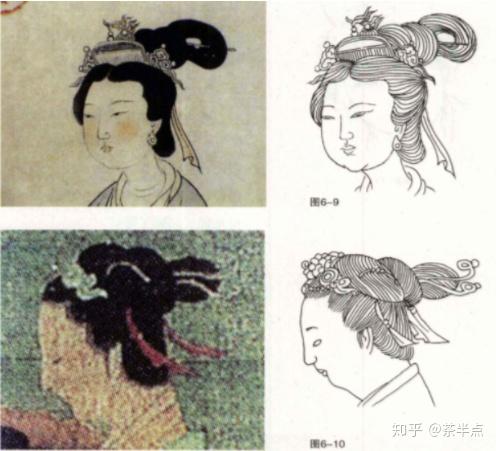

随着同心髻的盛行,宋代女子在同心髻的基础上推出了流苏髻。这种髻式与同心髻有些类似,都是将指甲拢结于顶,挽成两个大髻,但整个髻式上耸而略向后倾,并在梳的根部系上丝带,垂于双肩,似流苏一般,从而得名流苏髻

高左衽

高左衽

高左衽在前朝历代都有梳编,而在宋代,兴起于宫廷,后流传到了民间。其编梳方法是将指甲拢结于高高,用丝绳束紧,挽成单椎,雄伟于顶。

其他梳

其他梳

除上述比较典型的几种梳之外,宋代青年人还自创了几种发式。

芭蕉髻

类似于唐朝上流社会贵妇盛行的堕马髻,髻式作椭圆形,在髻的四周以翠绿的饰物环绕,整个发式艳如芭蕉,娇艳动人,故称芭蕉髻

龙蕊髻

龙蕊髻

又称双蟠髻,是在宋代很常见的一种发式,这种发式的特点是将高高分成两大股,用彩色的缯(丝带)捆扎,髻心很大。

盘髻,青年人盘辫而成的一种梳,在宋代有大小之分。

盘髻,青年人盘辫而成的一种梳,在宋代有大小之分。

盘福龙髻,其梳的特点主要是造型又大又扁,不妨碍睡眠,故而又被称为便眠髻。三髻丫,即梳三髻与高高,或者剖析三鬟。发式俏丽活泼,多为宋代少年所喜爱。

盘福龙髻,其梳的特点主要是造型又大又扁,不妨碍睡眠,故而又被称为便眠髻。三髻丫,即梳三髻与高高,或者剖析三鬟。发式俏丽活泼,多为宋代少年所喜爱。

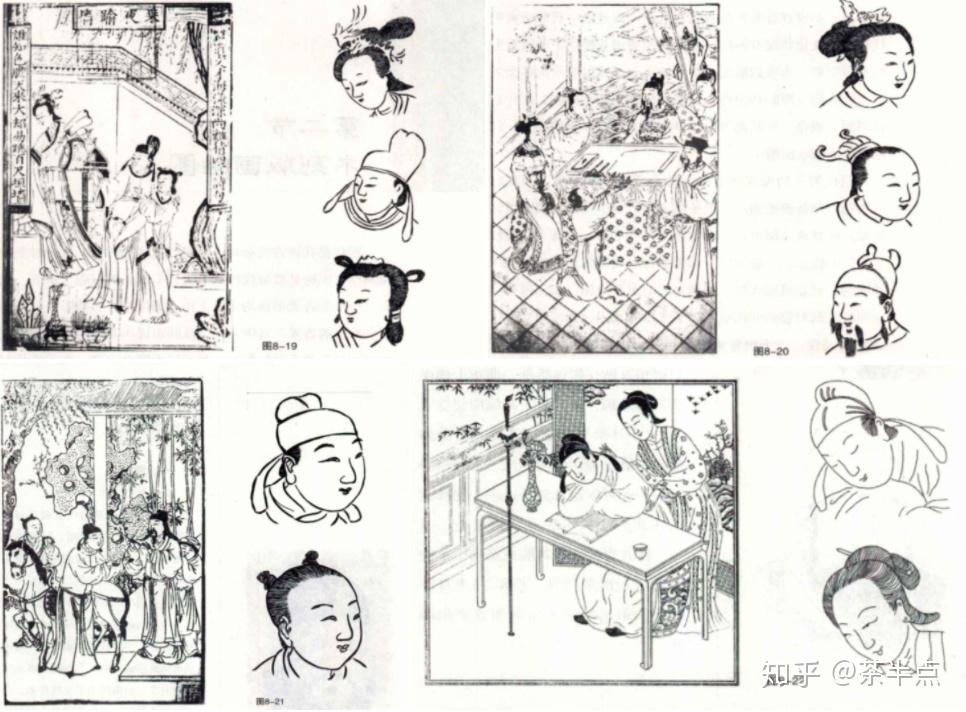

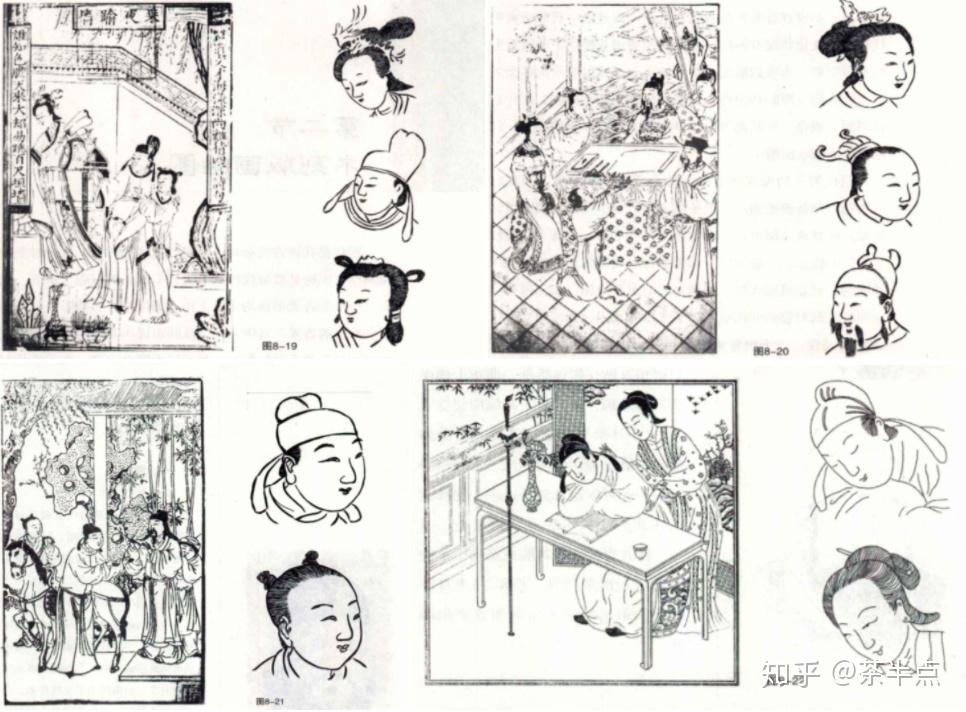

在率领农民起义推翻元朝统治建立明朝后,朱元璋非常注重整顿汉族传统礼仪和习俗,其中包括新的冠服制度的确立。由此,明代首服于梳式样出现了一些新的变化与发展。

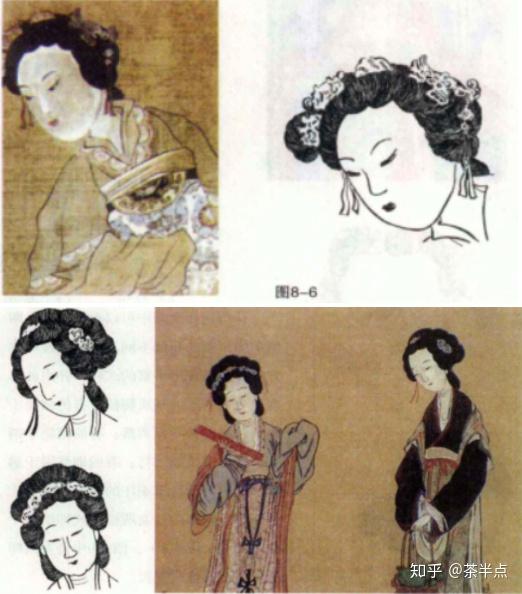

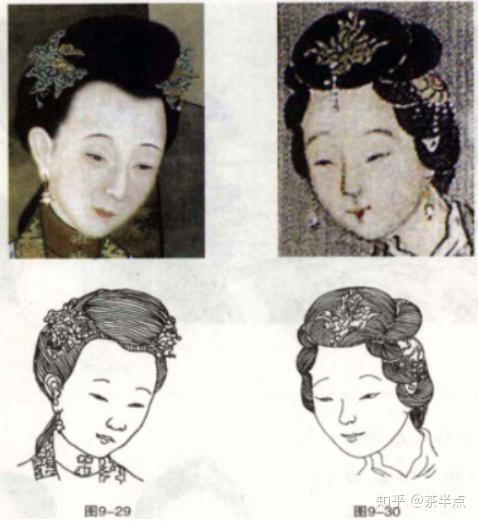

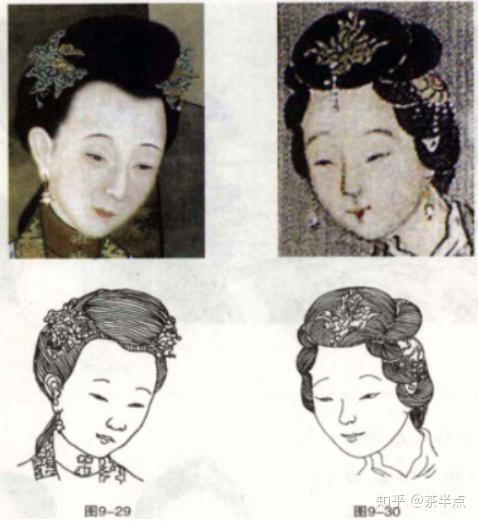

根据史书记载,明朝初期女子梳的式样在沿袭宋元的基础上,并没有太大的变化,但是到了嘉靖以后,由于新的审美元素的加入,明代女子梳式样才逐渐有了许多新的变化,名称也越来越多,如松鬓扁髻、桃心髻桃尖顶髻、鹅胆心髻、金玉梅花,等等。总的来讲,明代女子梳已逐渐趋于低矮、小巧式样,这种特征在江南一带更为明显。

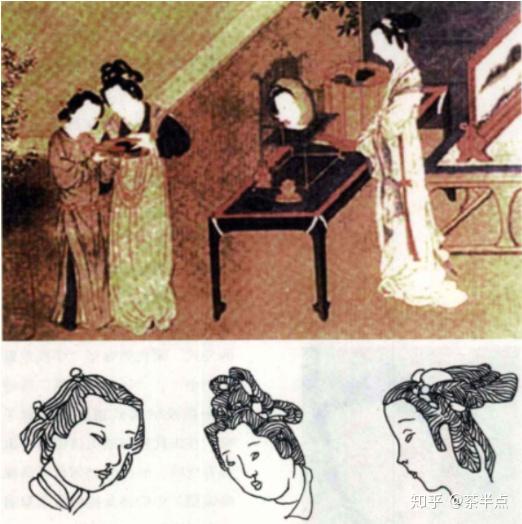

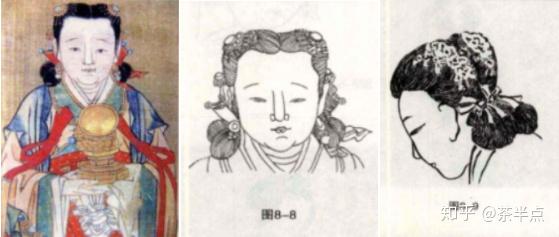

松鬓扁髻

松鬓扁髻

这是明代女子梳中比较独特的式样,这种髻式成扁圆状、鬓发蓬松垂挂于脸颊,几乎掩住了双耳。女子梳这种发式显得格外庄重、典雅

对称式鞍斑

对称式鞍斑

明代少年、小婢、丫鬟所梳发式多为呈对称状的鞍斑,即在高高将指甲平分成两大股。再于左右两边梳结为相对称的髻或鬟,早在隋唐末期就已出现,并被一直延用下来。

低髻

低髻

明代嘉靖以后,低髻开始在民间盛行起来,与高髻相比较,低髻舍去了许多过于夸张、过于繁杂的审美因素,以简洁、朴实的造型赢得广大青年人喜爱

抹额

抹额

前朝历代早有将布帛类的织物折叠制成条带状围系在额上的习俗,但是它始终没有特别盛行。到了明代,不论身份地位,高低贵贱,青年人都喜欢在毡片扎捆布条与巾帕,著抹额装扮。

明代木刻板插图中的造型参考

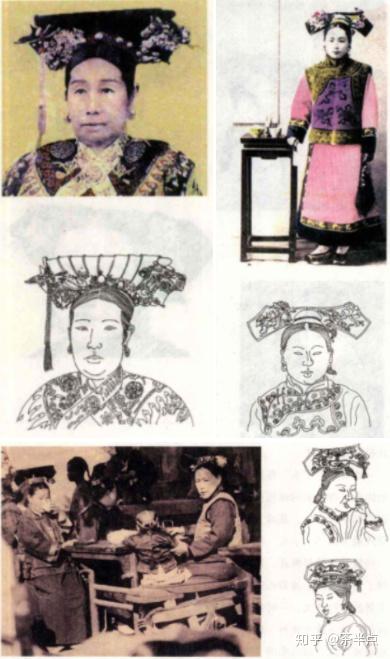

明朝时中国历史上最后两个封建王朝,它是满族贵族通过武力征服汉族建立起来的政权。明朝统治者推行留头不碍发,留发不碍头的高压政策,汉族男子一律前剃发后留辫。但对于汉族青年人却网开一面。于是,明代青年人妆容发式展现着多姿多色的风采。钵盂头、牡丹头、荷花头、芙蓉头、元宝头、平头、圆头、巴巴头、一字头、大拉翅等等,明代是两个满汉民族相互交融的时代,明代女子发式从总体上讲,对满汉两个民族的审美特征还是有比较鲜明的反映,分别形成了满族式和汉族式两种不同的艺术风格类型。

满族女子发式

和汉族女子不同,满族女子幼年末期并不闭门在家,更多的时间是要和男孩一同进行骑射的练习。姑娘留发辫,到结婚时开脸上头,从此开始结髻。

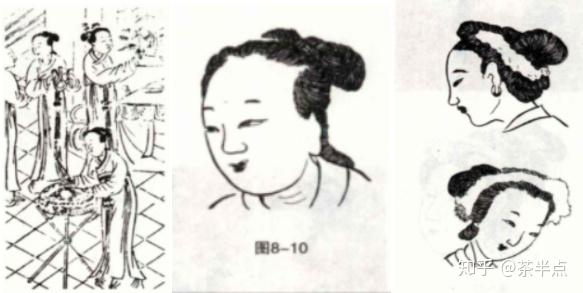

一字头

满族女子常梳的发式叫一字头这种发式民间除许多形象的叫法,例如两把头把儿头等。具体剖析方法是:首先把指甲左右平分成两股,接着把两股指甲分别在高高靠后的地方个梳两个平髻,用铁丝做成双角支架,插于两髻之间,将两股指甲分别鳟甲在铁丝支架上,和两个平髻相连,使之成为两个扁平的造型。

大拉翅

大拉翅

大拉翅是明代中后期满族青年人的主要发式之一,与一字头相似,从体积高度上看,一字头扁平,大拉翅髻式则相对雄伟,左右两角也更为庞大,大拉翅比较强调附件的装饰效果。

汉族女子梳

明代汉族女子的梳同样颇具特色

钵盂头

钵盂头

钵盂头是在明代初期的年轻青年人中较为盛行的一种发式,特别是在苏州一带更为盛行。梳挽时将指甲排列成两个硕大的圆髻,接着以丝带将其扎结在高高,或插上簪钗一般来说。

牡丹头

牡丹头

牡丹头又称牡丹髻,它是一种鬓发较为蓬松而梳光润的高髻,苏州女子最先梳这种发式,后来逐渐盛行于北方。

元宝头

元宝头

这种梳主要以盘叠的方式居多进行剖析。通常髻型硕大而厚实,中间还插着扁簪加以一般来说和压实。整个团髻看起来中心略微凹陷,两头则被挤压得有些翻翘,其花纹十分像个元宝

平头

平头

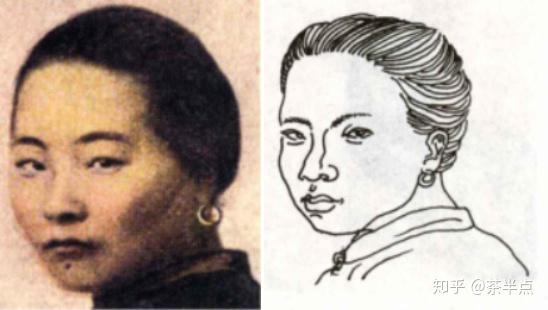

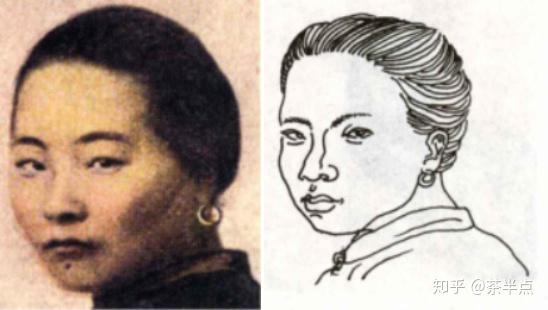

明代后期汉族青年人比较普遍的一种发式。它是在元宝头的基础上发展而来的,与夸张华丽的高髻艺术风格截然不同,平头基本不适用假发做衬垫,而主要采用真发扎起,将简洁、自然作为美的追求,清爽而舒适

家宝

家宝

未成年的明朝女孩,额头之上总会留一缕金发,这覆额的金发,就是我们说的家宝,最初多用于年幼的小女孩,会让女孩显得更加乖巧可爱。所以就来许多成年女子也效仿

以上内容皆参考于《梳上的中国》作者:苟世祥。

以上内容皆参考于《梳上的中国》作者:苟世祥。

发表评论