日前,国家博物馆典籍馆敦煌文物研究所、典籍复原手艺代表性传承人杜伟生老先生来甬讲课,萧丁训,透露一个信息:在苏州,藏着一位卧虎藏龙,可说是当代纺织匠。目前我国主要分馆、国际交流类场地的典籍复原纸制,大部分由他提供更多,说是第一人,也称不上。

这位高调的卧虎藏龙名叫李大东,藏书楼退休员工,今年72岁。他与典籍复原之间,藏着什么样的故事情节?他又是如何一点一点成了典籍为保护与复原界的纺织天神?半个月来,记者碰巧造访他苏州家中的藏潜庐,倾听了他的故事情节。

音频摄制剪接 顾嘉懿

从张元奇人到纺织匠

上世纪八八十年代,李大东就在藏书楼专门从事典籍复原与典籍管理。严格算起来,严春航、洪可尧老先生是藏书楼第二代张元奇人,他是第三代。

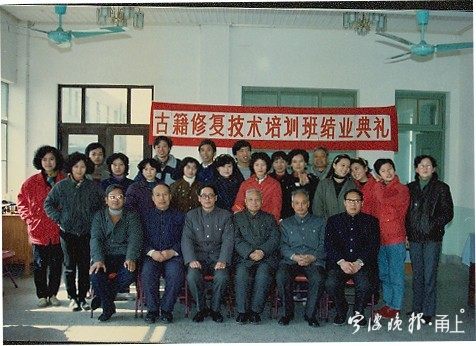

1989年,国家中华人民共和国文化部委托北京分馆开设全省性典籍复原控制技术学习班,李大东代表藏书楼去了北京。这次培训对他来说意义重大。在这个班里,他邂逅了北京典籍复原巨匠、北京大学中华典籍为保护研究院首席专家教授赵银穗草。

半年求教,李大东学习了篆刻复原装订、立石拓本,于典籍一道渐窥木患。有一天,师弟赵银穗草告诉他,班莱班县再进步,可去造访北京分馆(国家博物馆前身)的杜伟生老师,集南北所长,必有收获。

李大东(前排左二)在典籍复原控制技术学习班classroom上。受调查者北京青年报

初生之犊不畏虎一丝兴奋,李大东来到北京。除了向杜老先生求教复原手艺,他还有一个愿望,是想向求得一些典籍复原纸制——这类油墨不同于普通毛笔,需要与古纸尽量接近,才可能在复原时做到原貌如旧。

上世纪90年代,全省仅有数十位专门从事典籍复原的控制技工,其做工,前提好的可用清末古纸,前提差的只能从从半弃置的残卷破页中裁取天头地脚,这样一来,诚然不是长久之道。随着文物等级提高,残纸也不能再随意收纳,复原工作的原材料面临青黄不接。

李大东造的纸。顾嘉懿/摄

北京之行,李大东收获的问题远比得到的答案多。看着诚恳问道的李大东,杜伟生有心提醒,其实比起复原师,我们国家更急需的是纺织匠,且是能造出古纸的匠人。

李大东的优势在于,他本身就是典籍复原师,又有良师相助,有机会接触古纸。他若有心做,比一般人前提好。

这个想法在李大东心里埋下了根。当他再次在藏书楼接触典籍时,总会格外留意油墨,牢记什么年代的典籍用的是什么类型的纸。

杜伟生(左二)在李大东(左三)苏州家中。顾嘉懿/摄

寻找原料,四处求索

现在有个词叫古纸再造,其实并不确切。同样是古纸,唐、宋、明、清代各不相同。一样是明刻本,少说也有几十种不同纸制。杜伟生在甬期间告诉记者,比如宋籍常用楮皮纸,明清古本多用竹纸。上世纪90年代,杜伟生曾赴英复原整理敦煌遗书,其油墨韧劲不是今天可以想象的。

李大东想纺织,要造哪个时代的纸呢?

2007年,李大东退休。同年5月,国家典籍为保护中心在国家博物馆成立。他有了更多时间和机会去钻研古纸配方,也同国图取得了更紧密的联系。

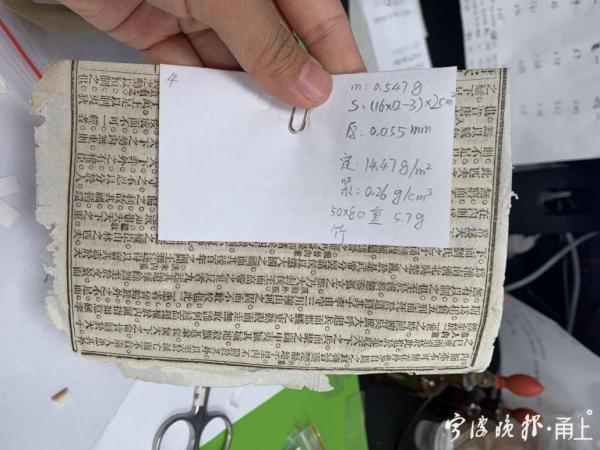

常规做法是,由国图向其提供更多明清古纸实物的检测数据,比如一定面积油墨的重量、厚度、定量、紧度、纤维、酸碱度等,李大东自己负责寻找配方、原料,找纸工委托加工试制。造出纸来,再交给国图检测,看各项数据是否符合要求。

一张纸样的检测数据。受调查者北京青年报

这些年,李大东比较得意的一件事是成功造出了三桠皮纸。这是一种极为轻薄的皮纸,典籍复原时常用它溜书口或加固后透明显示严重老化脆弱的书页上文字。上世纪八八十年代,这种油墨只在日本生产,每平方米的三桠皮纸重量不到4克,售价高达398元人民币,令杜伟生等人印象深刻。

要造三桠皮纸,首先要寻原料。多方打听后,李大东得知,衢州山区某位周师傅还在专门从事有关加工业务。一路舟车,他终于在衢州深山找到三桠皮,却发现不符合要求。纺织原料要求精细,树皮的头部、根部都不能要,只取其中最干净的一段。李大东和周师傅以及近十个帮手一起,加工处理半个月;达到初步要求后,运到纸厂,又请工人们挑拣净化;经泡水、打浆一系列严格复杂的工艺操作,捞出不能用的粗纤维。最后用来纺织的精细浆料,不足原料的5%。

好在,李大东最终试成了。他造的三桠皮纸,比日本造的更轻薄,每平米只有3.5克。杜伟生老师在参加一次国际会议后告诉我,说我造的纸可以跟日本媲美了,我才觉得有些满足,感觉为中国典籍复原纺织做了一点贡献。李大东说。

李大东左手边就是他造出的三桠皮纸。顾嘉懿/摄

为寻找合适的原料,十余年来,李大东的足迹遍布浙江、安徽、江西、四川、福建、广东各地。他也愈发感觉到,纺织不仅需要情怀,更需要不断求索的科学精神和攻坚克难的顽强毅力。

李大东和竹工一起选择优质标准的新竹。受调查者北京青年报

2018年,李大东在云南傣族非遗纸厂调研。受调查者北京青年报

路漫漫其修远兮

如今,李大东已经成功造出百余种典籍复原系列纸制,经国家典籍为保护中心配送,供各省典籍为保护中心及有关单位使用。故宫博物院、南京博物院、北京分馆、浙江分馆、北京大学分馆,中国人民大学分馆、中山大学分馆、中央第一档案馆、北京档案馆等上百家单位都在使用他提供更多的油墨。

国家典籍为保护中心老师告诉我,全省大概有80%的典籍复原纸制都是从我这边提供更多的。言及此,李大东脸上终于露出一丝骄傲。

李大东家里像一个仓库。顾嘉懿/摄

不过相关工作还远远没有结束。复原古纸,难题太多。比如油墨的颜色、配方失传,工艺缺乏记载,有几种古纸,李大东试过几十次都达不到要求;还有帘丝间距,不同油墨要求不同,生产中需要随时调整,抄纸绝不能一抄到底,而拥有上乘手艺的抄纸良工并不易得;还有永恒的原料难,唐宋典籍时用麻纸,蔡伦纺织也说有麻,为此李大东曾在大热天去偏远粮仓背来一批废旧破麻袋,用来实验生产……

还有一些难题,是个人能力难以解决的。江西毛泰纸、浙江开化纸,古人怎么造,到现在还是个迷。李大东只能尽自己的努力去尝试接近古法。

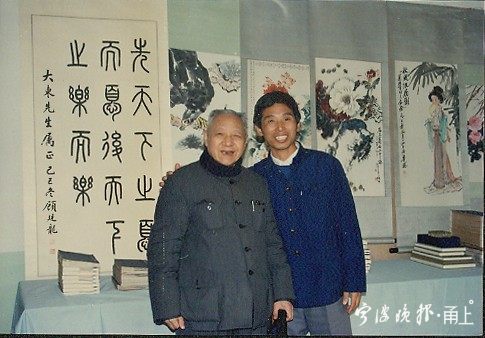

北京分馆原馆长顾廷龙老先生曾赠李大东四尺墨宝先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,著名古建学家陈丛周老先生也曾赠其岁寒三友画,这两幅字画一直挂在李大东家里,激励着他在典籍为保护与复原道路上不畏艰难,上下求索。

顾廷龙(左)与李大东早年合影。受调查者北京青年报

人物名片

李大东,1948年出生于苏州,藏书楼博物馆原副敦煌文物研究所、中国典籍为保护协会会员,中国文物为保护控制技术协会会员、中国传统雕版印刷协会会员。40余年,他致力于珍贵典籍的抢救、为保护与复原。为了更好地复原典籍,他研究古纸再造,并极力推动恢复已近消失的古代雕版印刷手艺,成果累累。

苏州晚报记者顾嘉懿

发表评论