人类自治能力根本的局限源于规模原则

文森特·奥特罗姆指出,人类自治能力有根本的局限[1],《联邦党人文集》……多次探讨了这一惊人深奥且强有力的观点。这一观点是实际规模原则的结果……可以普遍运用于任何决策集团。

文森特·奥斯特罗姆说:任何大型协商大会的运作,无论是直接民主还是代表大会,……随着成员规模的扩大,领袖人物主导性逐渐增加,集团成员在协商方面的影响力将逐渐减少。民主安排让位于寡头统治。……‘人数越多,知识浅浮、能力薄弱的成员所占的比例就越大’。……参加雅典大会的有数千公民,显然超过了能够有效参与直接民主的人数。结果就如麦迪逊所说的,‘纯粹的民主,……不能制止派别斗争的危害[2]’。

人类自然团体规模的限度

《联邦党人文集》对人类团体规模与决策能力的关系的讨论和研究认为,如文森特·奥斯特罗姆所归纳的[3],把一定的权力委托给六七十人,比委托给六七人更为适当。但是,六七百人、六七千人却并不更好。他据此讨论了美国众议员的代表与选民人数的制度设计。

现代社会科学的研究,从人类进化的角度,对人类团体规模与治理能力之间的关系给出发人深省的结论。

《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利阐述了人类进化的科学论证。他说,和其他动物相比较[4]:人类本来是一种没什么特别的动物,直到我们共同的祖先露西所属的人属智人经历认知革命后。

众所周知,智人从东非出走,迁徙到了欧洲和西亚——人类文明的发源地。可是,在当地冰河期的寒冷气候下生活着尼安德特人,他们比迁徙而至的智人更强健、打猎技巧更高明,特别是,他们的脑容量还比智人更大!然而,他们却最终被智人赶尽杀绝了(科学检验发现现代中东和欧洲人类中,只有1%-4%的尼安德特人种DNA,显然尼安德特并没有与智人混种)。智人在所知6种人属中的胜出如同脱胎换骨,这一过程始于大约7万-3万年前的认知革命,它通过人类语言能力的突变改变了人类的群体行为方式,扩大了人类在行动中能够合作的团体规模。

尤瓦尔·赫拉利说[5]社会学研究指出,智人……维持的最大‘自然’团体大约是150人。只要超过这个数字,大多数人就无法真正深入了解……因而无法协同集体行动。即使到了今天,人类的团体还是继续受到这个神奇的数字的影响。只要在150人以下,不论是社群,公司,社会网络还是军事单位,只要靠着大家都认识,彼此互通消息,就能够运作顺畅,而不需要规定出正式的阶层职称,规范。不管是30人的一个排,甚至是100人的一个连,几乎不需要有什么正式纪律,就能够靠着人际关系而运作正常。然而,一旦突破了150人的门槛,事情就大不相同。

尤瓦尔·赫拉利指出智人发展中的突变[6]让大批互不相识的人有效合作,这一突变等于开启了一条采用‘文化演化’的快速道路,而不是停留在‘基因演化’这条总堵车的道路上。……‘智人’合作的能力一日千里。很快就远远甩掉了其他所有人类和动物物种。在此之前,智人早期的社会建构其实也和尼安德特人或黑猩猩相同,……一对一,甚至十对十的时候,人类还是比不过黑猩猩,我们和黑猩猩的不同,是要在超过了150人的门槛之后才开始显现[7]。……如果是一对一单挑,尼安德特人应该能把智人揍扁,但如果是上百人的对立,尼安德特人就绝无获胜的可能[8]。

尤瓦尔·赫拉利说明[9],突破150人的坎,创造出了陌生人之间的共同合作,是人类祖先‘智人’的‘认知革命’,突变的原因无从得知。得到普遍认可的理论是,某次偶然的基因突变,改变了智人的大脑内部连接方式,几乎就像是吃了《圣经》里那棵知善恶树的果实一样。

所以,今天我们在讨论陌生人社会还是熟人社会这一问题的时候,要清醒的认识到,人类群体规模的限制对人类认知、行为、规则等抽象概念的意义,对人类自主治理制度的产生和构建的意义。

人类行为的数字特征及人数作用的关键

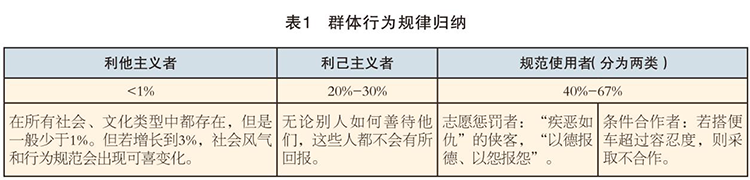

现代经济学家对人类行为规律做了大规模的实证研究[10],对群体行为规律的数据归纳如下(表1):

有趣的是邵里庭对物业费问题的研究,他对总面积为108万平方米、合计13,116户、包括商品房、经济适用房和房改房的六个小区、业主抽样率为5%的未交物业费情况作了调查,他发现没有原因就是不愿交物业费的平均比例在17.5%。

经济学家的实证研究发现,‘以德报德、以怨报怨’的‘志愿惩罚者’,只要有可能,就会惩罚搭便车者。惩罚可以是口头批评,也可以是给搭便车者造成物质损失。即使惩罚行为对‘志愿惩罚者’本身的个人利益造成明显的损失,他们也在所不惜。

研究发现,‘志愿惩罚者’的存在对于集体行动的结果有很大影响。他们约束搭便车行为,起着维护社会行为规范的作用。他们的惩罚使‘理性利己主义者’不得不计算受惩罚的成本,修改自己的行为。如果没有‘志愿惩罚者’,搭便车者不受约束,‘条件合作者’(随大流的)就会逐渐减少甚至停止为集体行动作贡献,生产不出集体有益的公共物品来。

陈抗文章指出,关于集体行动,奥尔森会这样回答:一般来说,三个和尚没水喝。……三个和尚有没有水喝取决于那两个‘规范使用者’中有没有‘志愿惩罚者’。……如果有一个和尚是‘志愿惩罚者’,……这位侠义和尚会不惜时间和代价盯住想搭便车的‘理性利己主义’和尚,不让他喝一滴水,逼使他参加取水行动。结果自然是:三个和尚有水喝。类似的研究表现为更广为人知的二八定律[11],即按事情的重要程度编排行事优先次序的准则是建立在‘重要的少数与琐碎的多数’原理的基础上。这个原理是由十九世纪末期与二十世纪初期的意大利经济学家兼社会学家维弗利度·帕累托所提出的。它的大意是:在任何特定群体中,重要的因子通常只占少数,而不重要的因子则占多数,因此只要能控制具有重要性的少数因子即能控制全局。

在小区治理中的带头大哥/大姐就可能成为这类侠客型的志愿惩罚者,如果他们能够有意识地建立起小区制度化的激励惩罚机制的话。

群体决策的全体一致与多数法则

诺贝尔奖获得者布坎南在公共选择理论中将‘经济人假定’、经济学成本-收益计算引入政治决策分析引入了集体决策理论[12],他说[13]集体行动必定是由个体行动组成的而在此之前,国家被看做是代表全社会的唯一决策单位,国家将所有个人的利益统一起来,并致力于社会福利的最大化。……而一旦政治决策的参与者被设想成是自私自利的……那么,集体决策的形成自然是不同利益群体之间互相较量的过程,要经过反复的讨价还价,一致的达成是困难又复杂的……于是,这里存在着两种成本之间的比较和权衡,一是达成全体一致所需要的决策成本,一是在少于全体一致决策规则下个人所面临的成本。

唐寿宁在该著作序言中说[14]规则问题是一致如何达成、集体决策如何达成、个人选择如何合成集体决策的关键问题。应该明白。多数决策规则并不是让多数人接受所做出决策的规则,而是多数人可以做出一个让全体接受的决策,因此,这一规则所寻求的实质仍是全体一致的达成。

公共选择的理论论证了全体一致只有假设在成本上为零或者可以忽略不计时,才会得到支持。布坎南指出了在立宪选择时,个人会预期到外部成本,即[15]按多数投票规则进行的集体选择过程的本质,……即少数投票者被迫参加他们不能阻止也不能对其所引起的损害要求补偿的那些活动。但是理性的人之所以会接受这一集体决策规则,除了决策的效率外,还可以为受到影响的个人当中进行互利的‘交易’或者‘讨价还价’制造机会……补偿的作用(笔者注:即一个公正的社会的规则,输者并非全输,而是有获得补偿机会)。

所以全体一致规则虽然是最符合公共利益要求的投票规则,但因其实质是一票否决制,故在现实生活中很难实施。退而求其次,人类社会事务采用多数决策法则。但是,简单多数决策在现实中存在很多问题和悖论。

实际的民主制度是多数人的统治[16],这是人民主权原则和正义原则的体现。但是多数人的统治并不就是真正的民主制度,它并不意味着多数人可以滥用权力,因为集体的智慧是有限的,多数的无限权威容易导致专制,加上多数的交易规则对少数人的强制作用,多数的权力如果不受制约,常常会产生多数人践踏少数人权益的多数暴政。

业主大会制度中少数与多数的翻烙饼现象及国外议会规则

在中国社区自主治理的实践中,目前业主大会制度中的多数决策规则的实施,遭遇到一种被称为翻烙饼的独特现象,特别需要我们反思。

2009年,北京市住建委征询专家意见,原因是根据广为人知的经专有部分占建筑物总面积20%以上且占总人数20%以上的业主提议,组织召开业主大会的条款在小区实践中存在的问题:

1、如何认定20%业主意愿的真实性?

2、业主委员会不按时组织召开业主大会会议的,如何认定业主委员会的‘不按时’?

3、街道办事处、乡镇人民政府应当责令其限期召开,如何界定限期?多长时间较为合适?

4、部分小区的实际情况是,业主大会作出更换物业公司的决议后,有20%的业主提请政府组织召开临时业主大会,要求罢免业主委员会,改变原决议,但组织临时业主大会后,又有反对方的20%的业主提请再次召开业主大会,小区陷入了不断要求重新开会,不断更换业主委员会和改变原业主大会决议的困境,如何妥善解决此问题?

关于上述情况与问题[17],看起来简单,实际上解决的途径和措施是最困难的,因为这个问题的解决真正依赖基层群众自治水平的发展,依赖普通业主在小区公共事务中的参与意愿、能力和实实在在付出的成本。

首先,在开发单位销售住房的同时,产权人名录应该作为重要的档案在地方公共部门(档案馆或其他登记、管理部门)长期存留并在必要时提供认证材料。这样,确保业主身份明确无误后,才能保证其合法行使相关权利与履行相关义务。

在当前条件下,业委会并不能全然掌握全部产权人清册,因此提起召开业主大会的20%业主有责任提供产权证和身份证明和意愿表达材料,由主管政府部门予以验证。

如果业主组织是法人,业主组织依法要履行其职责。虽然业主组织尚不是法人,但是如果业委会拒绝依照议事程序应当组织召开的大会,可以援引《物权法》第八十三条中业主对侵害自己合法权益的行为,可以依法向人民法院提起诉讼寻求司法救济。司法实践若能给与支持,也将有力促进业主组织的规范。

从行政管理的渠道,同香港、台湾的物业管理条例,可由政府行政主管部门制定相关规章条例,规定业委会的基本职责以及不履行其职责的罚则。街道办事处、乡镇政府可以据此对于拒绝或逾期不召开业主大会的业委会给与批评教育指导。

关于限期召开如何确定期限的问题,根据现有法律规定,在明确达到20%业主提议后,业委会应能在3个工作日内准备好召开业主大会的公示材料,而公示期在15天,因此应视为正常情况下的业主大会召开程序在20天内可以准备完毕,因此逾期一月仍然未能召开,应做违规处理。

关于所说部分小区反复要求召开业主大会、罢免业委会一事,需要从议事程序上规范:

(1)对于同一事务,一经决议,(在设定期限内)不得再议。业主需要在实践中明了业主大会的严肃性;

(2)反对方20%业主须在公示期表达反对提议,如果对于同一议题,在公示期内同时有20%同意和20%反对,则维持现状,业主大会不召开。(北京上地西里小区就有类似的规定)

总之,关于群众组织自治范围的事务,完全依靠政府主管部门去规范并非上策,在程序和规则上达成社会共识,才是上策,但是这需要耐心的培育和相关的治理制度的发展,需要广大群众的理解和自愿的服从,并非短期得以见效。

我国《民事诉讼法》第一百二十四条第(五)项规定:对判决、裁定已经发生法律效力的案件,当事人又起诉的,告知原告按照申诉处理,但人民法院准许撤诉的裁定除外。上述条款通常被视为对一事不再理的法律原则性规定。但是,在业主大会的实践中,翻烙饼现象不断发生、频繁存在。

任晨光针对实际案例和争议分析了上述情况,他说这与目前我国业主大会实行书面业主大会方式直接相关,在这种方式下,业主对业主大会的权利行使中有两种态度和考虑:

第一是毫不重视。在大会进行中为何很多业主会根本不看内容就签字(无论征求意见的组织方是业主、业委会或物业公司)?二八法则可能是一个原因,但二八法则下不参与也是一种选择,为何要选择闭着眼睛签字这种不负责任的方式呢?闭着眼睛签字的业主数量应该是不少的,否则不会出现‘翻烙饼’的问题。

第二是情面考虑,翻烙饼的存在,应该跟入户征求意见时,很多业主不愿意得罪人有关,谁来找签字都签同意,反正都不看,结果不好就说自己被误导了,没仔细看。这种情形导致业主大会的严肃性和在人们心中的权威性大大降低。

任晨光指出这种翻烙饼现象的后果是,如果小区中存在对立的两派,长久僵持不下,任何一方均不愿意让步,结果可能导致闭着眼睛签字的业主不再签字,任何一方均无法达到半数以上业主签字同意,于是书面业主大会体系陷入僵局无法化解了。

如果书面业主大会制度不改变,即便本栋业主投票,依然会出现翻烙饼现象,而且更恶劣的是,邻里关系将被破坏。公平正义如果不能以人们看得见的方式实现,很难获得人们的真正信服。入户书面征求意见的方式,最大的问题就在于不透明,很多业主的投票意向完全被入户工作人员单方面所左右,不管是真的被误导还是不愿意得罪人而闭着眼睛签字。

任晨光对书面业主大会形式做了批评,他说如果说在高门槛下,不得已采用了书面业主大会制度,那么,尚可以理解。但是,如果因为现在实行书面业主大会,而对书面业主大会的问题视而不见,继续在立法中坚持这样一种制度,无疑是深陷泥潭不能自拔。书面业主大会制度,由于‘二八法则’的存在,容易被会议组织者操控、作假,运行成本又很高,一旦遭遇质疑,证明没有作假很难,证明作假也麻烦,所以反对者也可能如法炮制,搞出一份意见相反的业主大会决议出来,新决议同样难以证明是否作假。于是,‘翻烙饼’现象此起彼伏,即便有了业委会,很多也难免陷入瘫痪状态。从科学角度讲,由于信息不对称,入户征求意见时,多数人是无法表达自己的意见,即便表达也只有入户的人听得到,无法在讨论中相互妥协,所以业主大会表决的结果往往体现的是组织者的意志。

业委会成立难、运行难、业主维权难,跟书面业主大会有巨大的关系。有人认为书面征求业主意见方便业主操作,但需要考虑的是,业主都是平等的,意见相反的两方业主都入户征求意见,都拿出超过50%的业主同意的意见(现实中不少这种翻烙饼的问题),如何认定哪个意见代表了全体业主?

任晨光说目前北京法院审理此类案件,如果证实对立两方的业主大会程序合法,则以后一次业主大会决议为准。但是,他认为,这一问题的解决应是立法的方向,严格会议通知送达程序,正反两方的人一起投票,结果清晰,避免争议。不参加会议的业主,其意见不予考虑。

除了立法的考量,目前[18]世界各国议会的议事规则中有一些普遍接受的原则。它们对维护议会的独立性,规范议事活动,保障议会正常发挥职能起着十分重要的作用,这些原则主要包括议事自治、议事公开、会期不继续、一事不再议以及经费独立等原则及其适用情况。一事不再议原则是指一项议案如在一次议会会议上作了决定,在同一会期中就不再重复进行审议,如果有异议,只能在另一会议中的会议上提出。

在我国出现的在社区民主决策中的这种翻烙饼现象,使民主权利的行使失去了意义,对此,国人特别需要从民情的角度予以考虑,如果我们在投票中既不能服从多数,也不能信守自己的立场,实质就是失去了在社会生活中作为个人的独立意志,失去了作为人的尊严,如此,我们还配享有民主吗?

(因篇幅有限,部分章节有删减。编辑/严实)

注释:

[1]文森特·奥斯特罗姆,《复合共和制的政治理论》,上海三联书店,1999年,p87

[2]同上p92

[3]同上p87-88

[4]尤瓦尔·赫拉利,《人类简史 ──从动物到上帝》,p15-17

[5]同上p28

[6]同上p34

[7]同上p38

[8]同上p35

[9]同上p38

[10]陈抗,三个和尚一定没水渴吗? ──奥尔森学术思想介绍(一),原载《经济学家茶座》2002年第2期

[11]搜狗百科:http://baike.sogou.com/v129419.htm?fromTitle=二八定律

[12]布坎南、塔洛克,《同意的计算—立宪民主的逻辑基础》,中国社会科学出版社,2000年,序言

[13]同上,p2

[14]同上

[15]同上,p95-96

[16] http://www.docin.com/p-303856480.html

[17]陈幽泓回复北京住建委意见征询,2009

[18]王瑞贺, 外国议会议事程序的几项原则,《中国人大》 2005年03期

(原载于《现代物业·新业主》2016年第8期/总第365期)

![时事焦点-[多数可以代表群体嘛]自主治理中的数字逻辑:少数与多数 时事焦点-[多数可以代表群体嘛]自主治理中的数字逻辑:少数与多数](http://51ac.top/zb_users/theme/Blogs/image/logo.png)

发表评论